研究組織

計画研究班

松下班

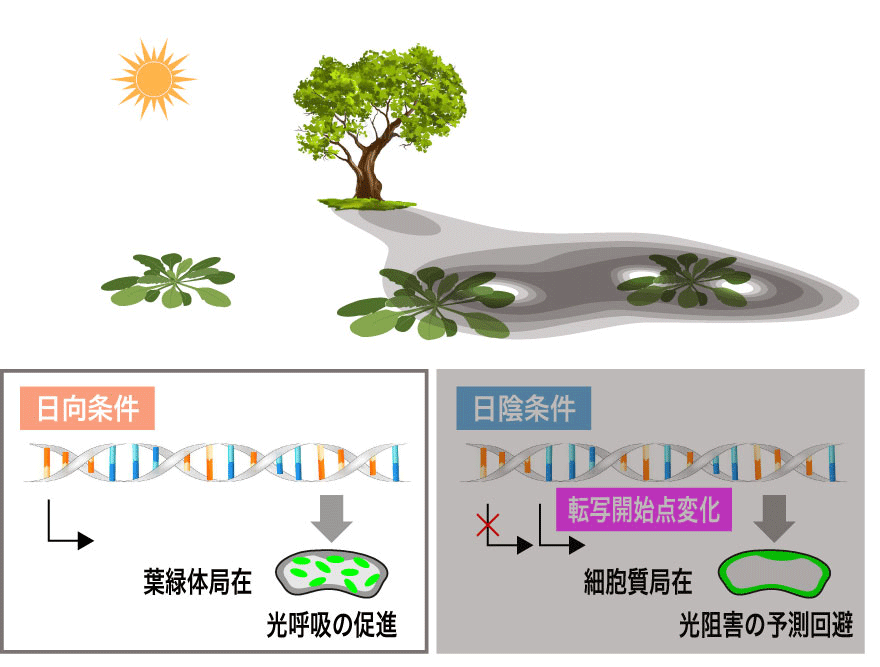

植物の不均一環境変動へのレジリエンスを支える転写開始点制御機構

研究代表者

松下智直 京都大学理学研究科・教授

研究分担者

- 関根俊一 理化学研究所生命機能科学研究センター・チームリーダー

- 関 真秀 東京大学大学院新領域創成科学研究科・特任准教授

- 花田耕介 九州工業大学大学院情報工学研究院・教授

- 鈴木孝征 中部大学応用生物学部・教授

- 多田安臣 名古屋大学遺伝子実験施設・教授

研究協力者

- 岡 義人 京都大学理学研究科・助教

- 得津隆太郎 京都大学理学研究科・特定准教授

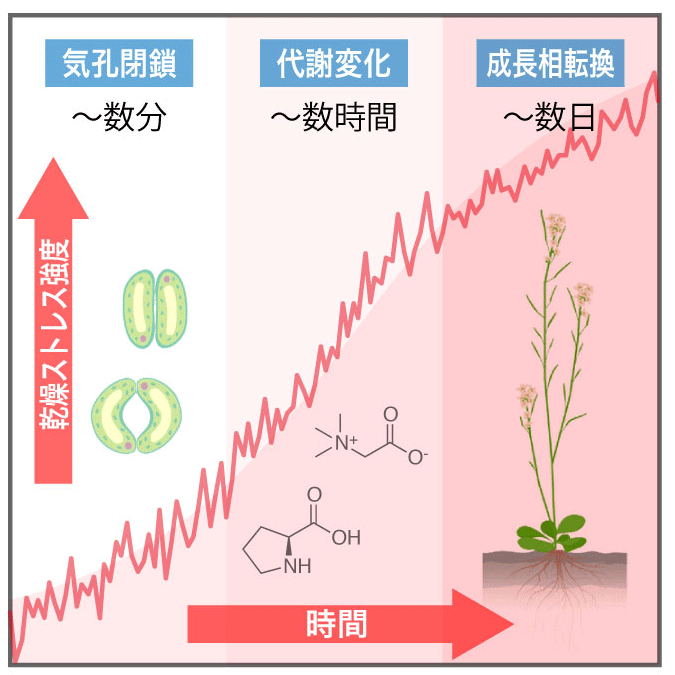

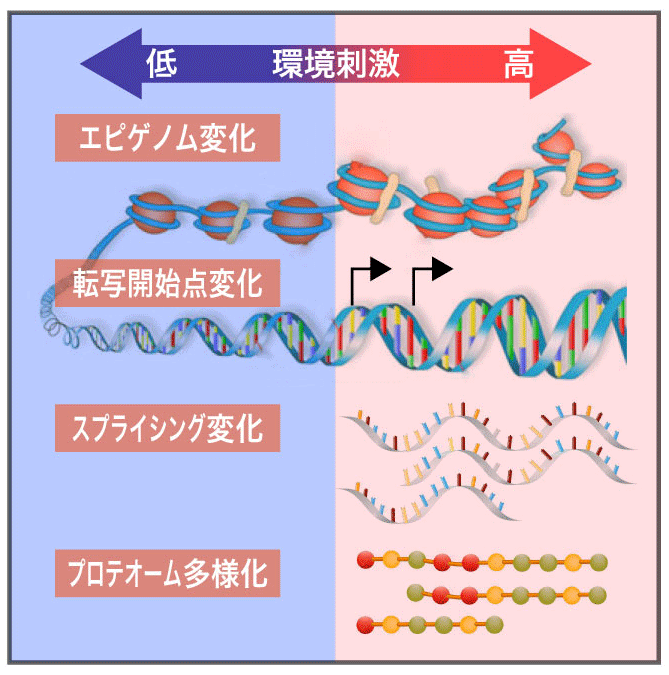

植物を取り巻く光環境は、例えば木もれ日のように、時空間的に不均一です。固着生活を営む植物が、木もれ日のような不均一でダイナミックレンジの大きな光環境変動を受け止め、それに適応するためには、転写開始点変化を介したプロテオーム多様化による環境適応能力の拡大が必要であることを、私たちは近年明らかにしました(Cell 2017)。そこで本研究では、不均一な光環境変動に対する植物の適応機構をさらに理解するために、それを支える植物独自のプロテオーム多様化機構として、光環境刺激依存的な転写開始点制御に着目し、その分子機構の解明を目指します。そして、グループ研究のメリットを活かし、キャップ構造を持つmRNA 5’末端の配列だけを解読するTSSシークエンス技術を領域内で共有することにより、植物環境応答における転写開始点制御の普遍性を検証し、当該分野の研究方法に変革をもたらすことを目指します。

松林班

長距離シグナリングを介した不均一環境変動への適応機構

研究代表者

松林嘉克 名古屋大学 大学院理学研究科・教授

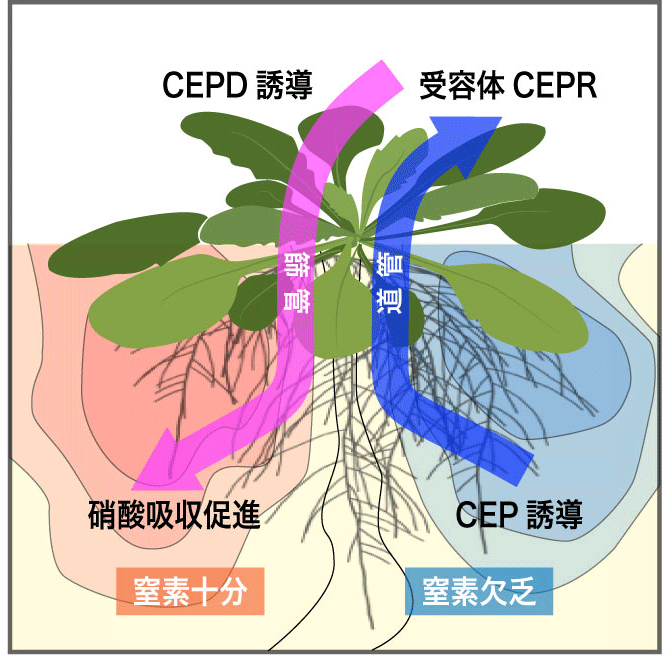

これまでに私たちは、長距離移行ペプチドが根から葉へ、または葉から根へ移行することで、離れた根同士が窒素欠乏状況を情報交換して硝酸イオン吸収効率を局所的に変化させたり、葉自身の窒素需要を根に伝えるしくみを発見してきました。動き回ることのできない植物は土壌中栄養源などに代表される不均一環境に適応する必要があり、また光合成を行なう気相と栄養吸収を行なう土相という異なる環境空間にまたがって生育するため、地上部と地下部の双方において変動する環境情報を時空間的に統合して適応する必要に迫られています。本研究では、これらの不均一変動環境への適応過程に関わる長距離シグナル伝達に着目し、その分子群の同定や情報統御メカニズムの解明を目指します。

壽崎班

複合的な不均一環境における根粒共生を介した窒素栄養獲得の統御機構

研究代表者

壽崎拓哉 筑波大学生命環境系・准教授

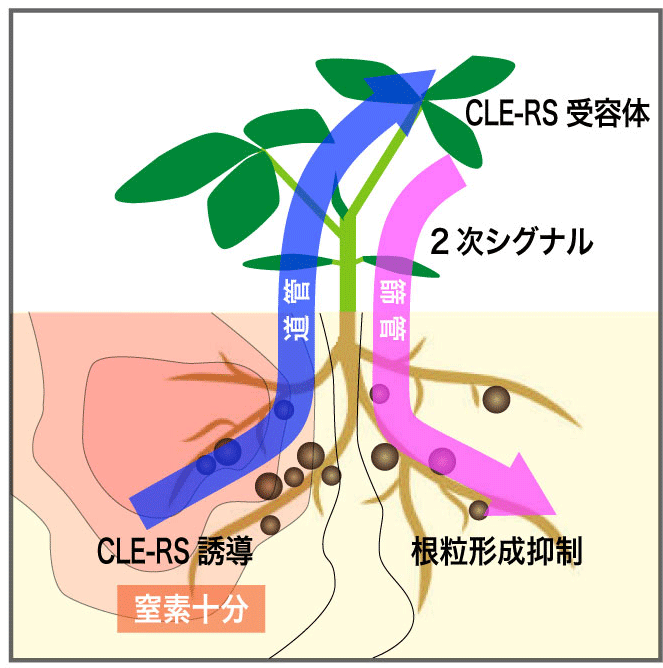

マメ科植物は様々な環境要素の変化に柔軟に応答して窒素栄養獲得器官である根粒の形成を調節します。これまでに私たちは窒素栄養が十分な環境では植物は根-地上部-根を介した器官間コミュニケーションにより根粒形成を抑制することを明らかにしてきました。その一方で、本制御系の詳細を理解するために必須な因子の多くは未同定であり、より自然に近い不均一環境下での窒素応答制御システムの理解も不十分です。本計画研究班では、不均一窒素栄養環境条件における上述の器官間コミュニケーションの分子基盤解明と複合的な環境要素の変化が根粒形成の制御へと統合される機構の解明に取り組むことで、植物の環境適応機構の深い理解を得ることを目指します。

吉田班

不均一土壌環境に応答した寄生植物の感染統御機構

研究代表者

吉田聡子 奈良先端科学技術大学院大学・教授

研究分担者

- 白須 賢 理化学研究所環境資源科学研究センター・グループディレクター

研究協力者

- 稲葉尚子 奈良先端科学技術大学院大学・特任助教

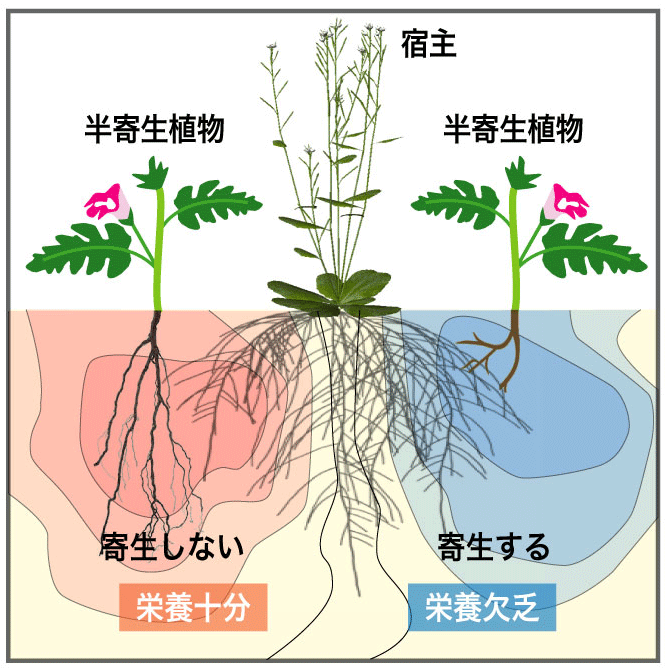

寄生植物は、宿主植物に寄生し栄養を貰って生きる植物です。ハマウツボ科寄生植物は、土壌中に散在する宿主植物の根を認識し、寄生器官を作り宿主植物と維管束を連結させることで宿主から栄養を獲得しますが、その寄生の成立は土壌の栄養状態によって左右されます。本研究計画班では、寄生植物が如何にして土壌中の不均一な栄養環境と宿主シグナルを統合して寄生の可否を決めているのかを分子レベルで明らかにします。特に、宿主シグナル分子とその受容機構の解明と、不均一な環境情報の全身統御機構に焦点をあて、不均一な土壌環境における寄生植物のレジリエンス機構の理解を目指します。

木下班

不規則な環境変動に応答した気孔開度と花成の制御機構

研究代表者

木下俊則 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所・教授

研究分担者

- 今泉貴登 名古屋大学 遺伝子実験施設・客員教授

- 児玉 豊 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター・教授

植物の表皮に存在する気孔は、光や湿度、二酸化炭素濃度に応答して開閉を行い、植物と大気間のガス交換を調節しています。また、農作物の収量を直接左右する花成も、光、日長、温度を始め、様々な環境因子により制御されています。しかし自然界で実際に植物が晒されている変動的な複合環境要因下でどの様にシグナルネットワークが働き、気孔開度や花成が制御されているかは殆ど理解されていません。本計画研究班では、不規則な環境変動により引き起こされる気孔開度制御や花成の段階的なステージゲート応答の分子機構の解明、さらに、これらの知見に基づき気孔開度や花成をより精密に制御することで、植物の成長促進や収量増産の技術確立を目指します。

杉本班

植物の環境レジリエンスを支える傷害修復機構

研究代表者

杉本慶子 理化学研究所環境資源科学研究センター・チームリーダー

研究分担者

- 松永幸大 東京大学大学院 新領域創成科学研究科・教授

研究協力者

- 坂本卓也 神奈川大学・理・准教授

- 岩瀨 哲 理化学研究所環境資源科学研究センター・上級研究員

- Fu-Yu Hung 理化学研究所環境資源科学研究センター・研究員

- 佐藤 輝 東京大学大学院 新領域創成科学研究科・研究員

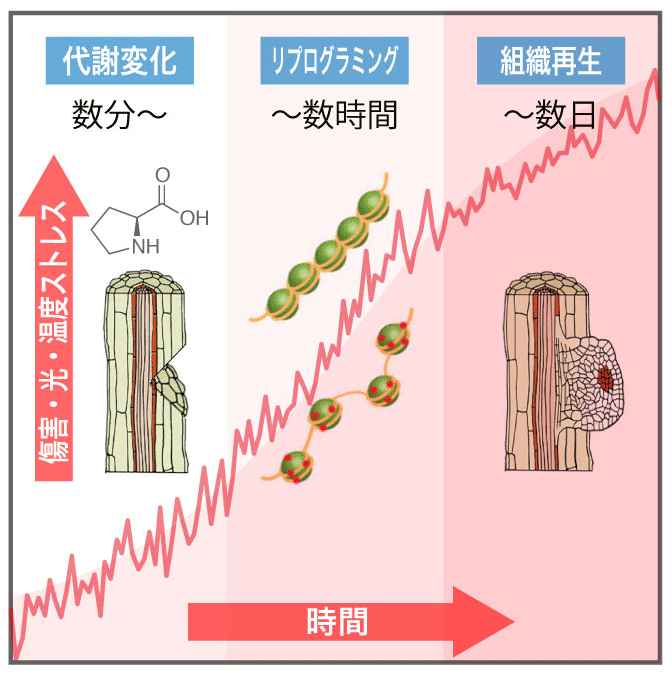

植物は様々な傷害ストレスにさらされても、短期的な生理防御応答、長期的な組織や器官の再構築を経て個体としての生存適応を図ります。これら一連の傷害応答は、光や温度等の環境条件に大きく影響されますが、植物が傷害情報とその後感知する環境情報を統御してレジリエンスを発揮するしくみは解明されていません。これまでに私たちは傷害シグナルが器官再生を誘導するしくみの解明を進め、傷口付近の細胞のリプログラミングを誘導する転写、エピジェネティック制御機構を解明してきました。本計画研究班では、傷害を受けた植物が不規則変動する複合環境情報を統合し、傷害応答を最適化する分子機構の解明を目指します。

芦苅班

土相・水相・気相の三相をまたぐ不規則な環境変動に対するレジリエンス機構

研究代表者

芦苅基行 名古屋大学 生物機能開発利用研究センター・教授

研究分担者

- 打田直行 名古屋大学 遺伝子実験施設・教授

- 中園幹生 名古屋大学 大学院生命農学研究科・教授

研究協力者

- 肥後あすか 名古屋大学 遺伝子実験施設・助教

- 高橋宏和 名古屋大学 大学院生命農学研究科・准教授

- 永井啓祐 名古屋大学 生物機能開発利用研究センター・助教

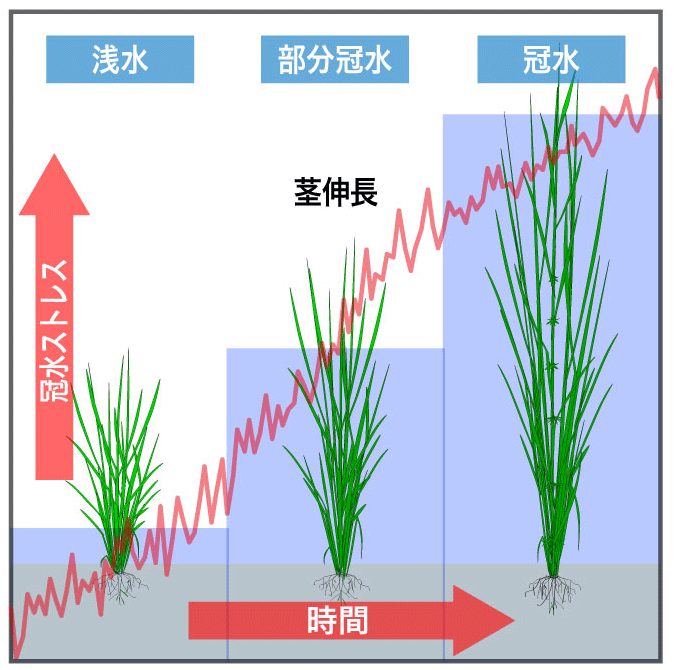

植物にとって部分冠水による低酸素状態や完全冠水による無酸素状態は死に直結する深刻なストレスです。植物は数分から数日の幅で変動する冠水の長さや強度(程度?)に応じて、多段階に通気組織の発達や茎葉伸長を適切に調節する柔軟な応答機構(段階的なステージゲート応答機構)を持ち合わせています。しかし、植物が環境ストレスの時間や強度をどこでどのように受容し複数の応答からどれを選択し発動するのでしょうか?本課題では、植物の酸素や水分のストレス感受機構と段階的なステージゲート応答の最適な選択機構を明らかにし、植物の冠水に対するレジリエンス機構の解明を目指します。

佐瀬班

植物の不均一環境変動への応答を支える多層的エピゲノム制御機構

研究代表者

佐瀬英俊 沖縄科学技術大学院大学 植物エピジェネティクスユニット・教授

研究分担者

- 稲垣宗一 東京大学 大学院理学系研究科・准教授

植物の環境適応のための多層的な遺伝子発現制御においてエピゲノム制御が重要な役割を果たすと考えられますが、その分子メカニズムや意義は未だほとんど理解されていません。本研究では、不均一環境変動がもたらすヒストン修飾、DNAメチル化、高次クロマチン相互作用などの多層的エピゲノム変化や、それに伴って生じる転写開始点変化・スプライシング変化等が、環境応答遺伝子の発現制御と植物の環境適応に果たす役割を、植物の病原菌応答系に着目して明らかにすることを目的としています。 これらの研究を通して、本領域の中心課題の一つである植物のレジリエンスを可能にするプロテオーム多様化機構の解明に貢献します。

公募研究班

佐藤班

研究代表者

佐藤長緒 北海道大学大学院理学研究院・准教授

研究題目:不規則な栄養環境おける植物ステージゲート機構

植物は栄養環境の不規則な変動に対して柔軟に適応しています。特に、窒素栄養は、植物の要求量が多く、バイオマスや種子収量に大きな影響を与えます。植物は、細胞内の窒素量が低下すると、土壌からの取込みや代謝を柔軟に変化させながらホメオスタシスの維持を試みます。さらに、より長期的な厳しい窒素栄養不足の場合は、花成(栄養成長相から生殖成長相への転換)を誘導し、ソース-シンク機能の劇的な変化を引き起こす能力も有しています。しかし、こうした異なる時間経過において、植物の窒素欠乏応答段階の移行を制御する分子機構はよく分かっていません。本研究では、これまで私たちが同定した窒素欠乏応答に関わる転写因子や上流キナーゼの機能に注目し、植物の窒素応答性ステージゲート機構の解明を目指します。

川合班

研究代表者

川合真紀 埼玉大学大学院理工学研究科・教授

研究協力者

- 宮城敦子 山形大学農学部・准教授

- 橋田慎之介 電力中央研究所サステナブルシステム研究本部・上席研究員

研究題目:酸化還元バランス制御を介した不均一環境への応答機構

NAD(P)(H)は、全ての生物が細胞内酸化還元反応に用いる電子伝達物質であり、NAD+とNADHは呼吸などの異化反応、NADP+とNADPHは光合成などの同化反応で主に使用されます。NAD(P)(H)の量やバランスの変化は植物の環境応答や成長に大きく影響を及ぼしますが、細胞内でどのような制御を受けているのかはよくわかっていません。本研究では、不均一・不規則な環境下において植物が発揮するレジリエンスに寄与するNAD(P)(H)バランス制御を、一次代謝の変化と様々な細胞内局在性を示すNAD(P)(H)代謝酵素の動態から明らかにすることを目指します。

山﨑班

研究代表者

山崎清志 東京大学大学院農学生命科学研究科・特任講師

研究題目:栄養屈性に必須なNH4+輸送体を介した植物根のNH4+濃度勾配感知メカニズムの解明

自然環境では様々な物質が不均一に分布し、そこには濃度勾配が存在します。植物の根が不均一な栄養環境に適切に応答するための様々な機能を獲得してきたことは知られていますが、濃度勾配への応答は知られていませんでした。これまで私たちはイネの根が栄養の濃度勾配を感知し、栄養の濃いほう向かって根を曲げる栄養屈性を示すことを明らかにしてきました。栄養屈性は新規の屈性現象であるため、そのメカニズムの大半が未知です。本公募班では栄養屈性に関与する遺伝子の同定とその機能解析を通して、イネの根がどのようにして栄養の濃度勾配を感知し、応答しうるのかを明らかにすることを目指します。

大谷班

研究代表者

大谷美沙都 東京大学新領域創成科学研究科・教授

研究協力者

- 濱田隆宏 岡山理科大学理学部・准教授

- 荒江星拓 東京大学 新領域創成科学研究科・博士研究員

研究題目:pre-mRNAスプライシングを介した植物環境情報統合システムの解明

植物が発揮する不均一環境下でのレジリエンスを理解するためには、複数の環境因子情報がどのように統合され、生長・形態形成の制御に反映されるのかを明らかにする必要があります。本研究では、「植物は複数の環境情報をスプライシングダイナミクスとして統合して分子情報化し、成長・形態形成を調節している」という仮説のもと、植物におけるpre-mRNAスプライシングを介した環境情報統合システムの解明に挑みます。具体的には、複数の環境変化がもたらすスプライシングダイナミクスとその生理的役割と、地上から地下に流れてスプライシングに影響する分子シグナルの同定に焦点を定め、植物のレジリエンス発揮におけるRNA代謝制御の役割を解き明かします。

反田班

研究代表者

反田直之 大阪公立大学農学研究科・助教

研究題目:不均一栄養環境における植物の根系構造・栄養状態変化の定量的・網羅的解析

植物は不均一な栄養環境に対して局所的、または全身的に応答することで適応しています。しかしながら、実際の土壌中のように3次元的に不均一な栄養環境における根系の変化が栄養吸収に与える影響の理解は未だ限定的です。その背景には土壌を用いた実験系は根系の観察が困難であり、一方根系の観察が容易な寒天や水耕液を用いた実験系では三次元的に不均一な栄養分布を構成・維持することが困難であるという、技術的ボトルネックが存在します。本研究では、3次元の栄養分布を管理しつつ根系全体像の観察を可能にする新規植物栽培デバイスを確立することで、不均一栄養環境におけるローカルな生育制御が根系形成と栄養吸収に与える影響を明らかにすることを目指します。

梅澤班

研究代表者

梅澤泰史 東京農工大学大学院生物システム応用科学府・教授

研究協力者

- 多田安臣 名古屋大学遺伝子実験施設・教授

研究題目:乾燥逃避性の開花誘導に関わるSNS1の遺伝子発現調節機構の解明

植物が不均一な乾燥ストレスにさらされたときには、生長とストレス応答のバランスをとる必要があります。私たちは、このような植物の生存戦略に関わる因子として、SNS1とよばれるタンパク質に着目しています。これまでの研究から、SNS1が植物ホルモンアブシシン酸のシグナル伝達に関わることや、乾燥ストレス下での生長制御、特に乾燥逃避性の開花誘導に関わることがわかってきました。そこで、本研究ではSNS1がこれらの応答を調節するメカニズムを明らかにすることで、植物の乾燥ストレス応答と生長制御機構の一端を解明することを目指します。

中道班

研究代表者

中道範人 名古屋大学大学院生命農学研究科・教授

研究協力者

- 村中智明 名古屋大学大学院生命農学研究科・助教

研究題目:不規則な温度変化に対する植物の時計システムのリジリエンス

昼夜の環境変化に予期的に応答するために、生物は遺伝的に組み込まれた約24時間周期で振動する概日時計を獲得してきました。これまでに、私たちは植物の時計に関わるタンパク質の性質や時計支配下にある遺伝子制御ネットワークなどを明らかにしてきました。しかし、これまでの研究は、均一連続条件下での解析が主流であり、時計の重要な性質である「不均一かつ不規則な環境変化への抵抗性」の理解は不十分でした。 本研究では、私たちが新たに見出している環境変化に応答する時計タンパク質の翻訳後修飾や相分離現象を中心に解析することで、不均一・不規則な環境変化に対する時計のリジリエンスの理解を得ることを目指します。

野田口班

研究代表者

野田口理孝 京都大学理学研究科・教授

研究題目:不均一な環境下で全身移行するmRNAに関する研究

多細胞生物は、個々に機能分化した異なる器官、異なる組織が協調して働くことで、個体レベルの機能をより適切に発揮させていると考えられています。芽生えた場所で生涯を過ごす植物において、時空間的に不均一な環境に適応してその発生と成長を調節することは繁殖の成功に重要です。本研究では、植物の全身シグナル伝達機構のうち、篩管を介して長距離移行されるmRNAに着目して植物が不均一な環境に適応する生物システムの一端を明らかにします。ゲノムDNAがRNA転写を経てリアルタイムで細胞内情報となり、篩管を介して細胞非自律的に全身に運ばれる現象であり、常時変化する不均一な環境のもとで、植物がいかに強靭に恒常性を維持しているのか、その原理に迫ります。

西尾班

研究代表者

西尾治幾 滋賀大学データサイエンス教育研究センター・講師

研究協力者

- 工藤洋 京都大学生態学研究センター・教授

- 岩山幸治 滋賀大学データサイエンス学部・准教授

研究題目:不規則な環境変動下における花成抑制遺伝子FLCの頑健な制御

春は短期的な気温変動が激しい季節ですが、植物は気温変動に惑わされずに適切な期間開花します。春の認識に関わる春化応答では、冬の低温により花成抑制遺伝子FLOWERING LOCUS C(FLC)の発現が抑制され、FLCに抑制型ヒストン修飾が蓄積します。私たちは、シロイヌナズナ属の多年草ハクサンハタザオにおいて、FLCが春の低温で抑制されず一方向的に再活性化され、植物が開花後に栄養成長に戻ることを示しました。本研究は、春の不規則な環境変動下におけるFLCの頑健な制御の仕組みを、エピジェネティクスの観点から解明することを目指し、野外調査、室内実験、統計モデリングによる多角的なアプローチを用います。

山野班

研究代表者

山野隆志 京都大学大学院生命科学研究科・准教授

研究協力者

- 福澤秀哉 京都大学大学院生命科学研究科・教授

研究題目:不均一CO2環境における水圏光合成の制御機構

水圏に生息する藻類は、光合成の基質となるCO2が欠乏した条件において、細胞内に能動的に無機炭素を輸送・濃縮することで、光合成能を維持する仕組みCO2濃縮機構(CCM)を持ちます。私たちは、CCMがCO2濃度変化に応答して多段階に駆動される仕組みを明らかにしてきましたが、より自然界に近い不均一CO2環境において、その駆動を柔軟かつ堅牢に制御する仕組みについての理解は不十分でした。本公募班では、モデル緑藻クラミドモナスを用いた分子細胞遺伝学的アプローチにより、CCMを駆動する葉緑体タンパク質の局在変化や動的構造体の制御機構、そして無機炭素の輸送機構がCO2濃度変化に応答して切り替わる仕組みを明らかにすることで、変動するCO2環境において発揮される多段階性の光合成順化機構の分子基盤を解明することを目指します。

山口班

研究代表者

山口暢俊 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科・准教授

研究題目:不規則な温度応答に対する植物の多層的レジリエンス機構

植物は固着して⽣きるため、芽⽣えたその地で刻々と変動する温度に適応します。従来の植物分⼦遺伝学の研究では植物の温度応答は均⼀な温度条件を⽤いて探究されてきましたが、より自然に近い不均一環境で植物がどのように温度に応答するのかという疑問には不明な点が多く残っています。本公募研究班では、植物が不規則に変動する温度の時間軸に沿って、温度に慣れ、その経験を記憶し、適応力を発揮する段階的な変化に注目します。そのときに働くスプライシング因子、転写因子、およびエピゲノム因子の関係を解析し、植物のレジリエンスを支える多層的な分子機構を解明することを目指します。

武宮班

研究代表者

武宮淳史 山口大学大学院創成科学研究科・准教授

研究協力者

- 西浜竜一 東京理科大学創域理工学部・教授

- 山内翔太 東京理科大学創域理工学部・助教

研究題目:光環境レジリエンスを支えるフォトトロピンの情報統御とプロテオーム多様化機構

太陽から地上に降り注ぐ光は、一日のうちでゆらぎを伴い刻一刻と変化します。このような不均一・不規則な光環境に適応するため、植物は紫外線から可視光領域に至る多様な光質を感知する光受容体群を備えるとともに、光合成の活動変動をシグナルとして利用し、これらの情報を統合することで、光合成機能や成長を最適化しています。本研究では、このような光環境情報の統御機構に焦点をあて、青色光受容体フォトトロピンを中心とした光受容体・光合成シグナリングのクロストーク機構を解明します。また、光受容体キナーゼであるフォトトロピンが光情報を化学情報へと変換し、プロテオームを多様化させる分子機構の解明を目指します。

後藤班

研究代表者

後藤栄治 九州大学大学院農学研究院・教授

研究題目:不均一な環境変化への適応を支える葉緑体の細胞内局在変化の分子機構解明

植物は、時空間的に不均一な環境の変化に対して葉緑体の細胞内局在を変えることで光の吸収量を調節し、光合成を最適化しています。葉緑体の細胞内局在変化は葉緑体光定位運動と呼ばれ、主に光によって制御されています。その一方で、私たちは、実際の野外環境に生育する植物の葉緑体光定位運動の解析を通して、光に加えて、二酸化炭素が葉緑体光定位運動に影響を及ぼすことを見出しました。そこで本研究では、現在不明なままである二酸化炭素による葉緑体光定位運動制御に関する分子機構解明とその生理学的意義を明らかにし、植物の環境適応機構について新たな知見を提供することを目指します。

祢宜班

研究代表者

祢宜淳太郎 九州大学大学院理学研究院・准教授

研究題目:気孔葉緑体が主導する植物の不均一環境適応機構の分子解明

気孔(孔辺)細胞は、植物独自のオルガネラである葉緑体を保持しています。これまでに私たちは気孔葉緑体が光やCO2などの環境情報感知に必須であり、気孔閉鎖を駆動する細胞膜型アニオンチャネルの活性制御に関与することを明らかにしてきました。一方、気孔葉緑体を介した環境情報処理の分子メカニズムは不明です。そこで私たちは、高純度の気孔葉緑体単離技法を使った気孔葉緑体プロテオミクス解析から、複数の環境要因が同時に存在する状況や、刻々と変化する光環境に応じて、それらの環境情報を統括する葉緑体因子の候補を探索します。そして、この候補の中から、気孔葉緑体の環境情報処理を介した、植物の不均一環境適応機構の一翼を担う鍵因子の発見を目指します。

太治班

研究代表者

太治輝昭 東京農業大学生命科学部・教授

研究題目:植物の高温に対するレジリエンス機構の解明

植物の高温応答については、分単位の転写ネットワークや時間単位の熱形態形成が良く知られています。一方、私たちの先行研究により、分単位の短期的な高温と数日間にわたる長期的な高温に対する耐性は独立したメカニズムに因ることが分かってきました。植物は高温の長さや強度に応じてステージゲートを設けることで応答の最適解を選択していると考えられますが、時間軸に沿ったシグナルネットワークの変遷・制御の理解には至っていません。本研究班では、短期・長期高温応答に寄与する遺伝子群を同定し、高温の時間軸に沿ったシグナルネットワーク統御を明らかにすることで、植物の高温に対するレジリエンス機構の解明を目指します。

藤井班

研究代表者

藤井伸治 東北大学大学院生命科学研究科・准教授

研究題目:シロイヌナズナの適応進化にペプチドホルモンの遺伝的変異が果たした役割

植物の根は重力屈性とともに水分屈性を発現して、土壌中の水分の勾配に応答し、根の伸長方向を決定し、根系を発達させ、土壌中から水養分を吸収します。根の重力屈性は、水分屈性の発現を抑制しますが、その程度は植物種によって大きく異なります。これまでに私たちは、根の重力屈性による水分屈性の抑制の程度は、シロイヌナズナの自然変異体間でも大きく異なることを明らかにしてきました。本研究では、シロイヌナズナの自然変異体間での重力屈性による水分屈性の抑制の差異を担うペプチドホルモン遺伝子での遺伝的変異を明らかにするとともに、それらの遺伝的変異が各自然変異体での環境適応に果たした役割の解明を目指します。

城所班

研究代表者

城所聡 東京科学大学生命理工学院・助教

研究協力者

- 刑部祐里子 東京科学大学生命理工学院・教授

研究題目:プロテオーム変化を介した植物の気温変動へのレジリエンス機構の解明

植物は生命を脅かす気温変化(低温・高温ストレス)に晒されると、耐性遺伝子の発現を急速に誘導することでストレスを耐え凌ぐレジリエンス機構を発揮します。これまでに私たちは、通常生育(常温)時に概日時計で働く転写因子群が低温・高温ストレス初期の遺伝子発現誘導を制御すること、またストレスに応答した翻訳後制御を受けることを明らかにしました。そこで本公募研究班では、ゲノム編集ツールを組み合わせたプロテオミクス解析やイメージング技術を用いて、概日時計転写因子が常温・低温・高温においてそれぞれの標的遺伝子の発現を制御する分子機構を解析することで、多様に変化する不均一な温度環境において植物が成長とストレス耐性とを柔軟に切り替えるメカニズムの解明を目指します。

田畑班

研究代表者

田畑亮 明治大学農学部・准教授

研究協力者

- 大石俊輔 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所・特任助教

- 榊原均 名古屋大学生命農学研究科・教授

- 蜂谷卓士 島根大学総合科学研究支援センター・准教授

研究題目:不均一土壌環境における植物の長距離シグナルを介した鉄獲得戦略

植物は根と葉のコミュニケーションによって様々な環境ストレスに柔軟に適応する力を備えています。しかし、土壌の栄養が欠乏した時に「植物はどのように空腹を感知し、その情報を全身に伝え、栄養吸収を促すことで成長を維持しているのか?」は未解明な点が多く残されています。本研究では、光合成や多様な代謝反応に必須の「鉄」に着目し、分析化学・イメージング解析・有機合成化学の手法を駆使して、根から空腹を伝える「空腹シグナル」と、根へ栄養吸収を促す「指令シグナル」の2つの分子を中心とした制御系を支える長距離シグナル伝達機構解明を目指します。これにより、分子から個体へ、植物の不均一栄養環境ストレス応答をこれまでにない横断スケールで包括的に解析し、制御する新たな研究を展開します。

山内班

研究代表者

山内卓樹 名古屋大学生物機能開発利用研究センター・准教授

研究協力者

- 米山香織 埼玉大学研究機構・テニュアトラック准教授

研究題目:不規則なリン濃度に応答した根の発生と共生の経時変動に関する研究

植物の根の各組織のサイズは主に根端部での放射方向の細胞分裂によって調節されます。これまでに私たちは植物が種ごとに生育地の土壌水分に適した根の組織サイズをもつことや、各個体の根の組織サイズが土壌水分の変動に対する可塑性を示すことを明らかにしてきました。その一方で、根の組織サイズの可塑性に関する発生学的な背景とメカニズムの理解は不十分です。本研究では、イネや他の植物種がリン酸の欠乏に応答して根の皮層を特異的に肥大させるメカニズムとその適応的意義を発生と共生の観点から理解します。それを基盤として、植物の根が土壌中の不規則なリン濃度を感知して根端部での細胞分裂を調節するメカニズムを解明することを目指します。

塚越班

研究代表者

塚越啓央 名城大学農学部・教授

研究協力者

- 宇佐美初彦 名城大学理工学部・教授

- 鈴木孝征 中部大学応用生物学部・教授

- 志水元亨 名城大学農学部・准教授

研究題目:不均一生育温度に対する根の成長レジリエンスを司るVLCFAシグナル

地球温暖化による大気温度の上昇は、植物の成長に大きな影響を及ぼします。生育周囲温度が高くなると、植物は熱形態形成と呼ばれる成長様式を示し、周囲温度に対するレジリエンスを発揮します。地表と地下では大気と土壌といった媒質の違いから、同一個体でも器官間の周辺温度は一定ではありません。植物はこの不均一性を感受し、地上部と根で異なる制御系により熱形態形成をしめします。本研究班では地上部と地下部を異なる温度で生育させ、不均一温度環境下での根の成長メカニズムを明らかにすることを目的とします。特に、極長鎖脂肪酸(VLCFA)が制御する転写ネットワークに着目して、VLCFAをシグナル分子として利用する新たな根の成長メカニズムの解明を目指します。

田村班

研究代表者

田村 謙太郎 静岡県立大学 食品栄養科学部・准教授

研究題目:細胞核内の液-液相分離が制御する不均一な温度変動への応答機構

核内構造体カハールボディは膜を持たない凝集体で特定のRNAとタンパク質が相分離することで形成されます。植物のカハールボディは発生過程や細胞分化状態によってその動態がダイナミックに変化することが知られています。私たちはカハールボディの形成が一連の遺伝子群の発現制御を介して外気温変化に応答した植物の形態形成に関与することを見いだしました。不均一に刻々と変動する外気温への応答は植物にとって重要な生存戦略です。外気温による器官の形態形成に着目し、核内の相分離による新しい遺伝子発現制御機構の解明を目指します。

総括班

| 役割 | 氏名 | 所属機関 |

|---|---|---|

| 研究統括(研究支援センター代表兼務) | 松下智直 | 京都大学 |

| 領域事務 | 木下俊則 | 名古屋大学 |

| 研究方針策定(研究支援センター質量分析部門兼務) | 松林嘉克 | 名古屋大学 |

| 若手育成支援 | 芦苅基行 | 名古屋大学 |

| 企画調整 | 佐瀬英俊 | 沖縄科学技術大学院大学 |

| 広報 | 壽崎拓哉 | 筑波大学 |

| アウトリーチ(研究支援センターイメージング部門兼務) | 松永幸大 | 東京大学 |

| 領域内連携支援 | 打田直行 | 名古屋大学 |

研究支援センター

| 部門名 | 氏名 | 所属機関 |

|---|---|---|

| TSSシークエンス部門 | 関 真秀 | 東京大学 |

| TSSシークエンス部門 | 花田耕介 | 九州工業大学 |

| 次世代シークエンス部門 | 鈴木孝征 | 中部大学 |

| エピゲノム解析部門 | 稲垣宗一 | 東京大学 |

| 質量分析部門 | 松林嘉克 | 名古屋大学 |

| 網羅的タンパク質相互作用解析部門 | 多田安臣 | 名古屋大学 |

| イメージング部門 | 児玉 豊 | 宇都宮大学 |

国際活動支援センター

| 役割 | 氏名 | 所属機関 |

|---|---|---|

| 若手海外派遣支援 | 吉田聡子 | 奈良先端科学技術大学院大学 |

| 国際ワークショップ企画 | 杉本慶子 | 理化学研究所 |

| 海外卓越研究者招聘支援 | 白須 賢 | 理化学研究所 |

| 国際共同研究支援 | 今泉貴登 | 名古屋大学/ワシントン大学 |

評価・助言委員

| 氏名 | 所属機関 |

|---|---|

| 遠藤斗志也 | 京都産業大学・生命科学部・教授 |

| 工藤 洋 | 京都大学・生態学研究センター・教授 |

| 長谷あきら | 京都大学・大学院理学研究科・名誉教授 |

| 福田裕穂 | 秋田県立大学・理事長/学長 |

| 吉田 稔 | 理化学研究所・グループディレクター/東京大学農学生命科学研究科・教授 |

| 島崎研一郎 | 九州大学・理学研究院・名誉教授 |